Авиация Японской империи (до 1946г.)

-

Sanek

Sanek

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 25546

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 107393 раза

- Карма: +10/-0

-

Wseb2net

Wseb2net

- Полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 6307

- Зарегистрирован: 03 дек 2016

- Откуда: С Восточного фронта

- Поблагодарили: 20387 раз

- Карма: +4/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

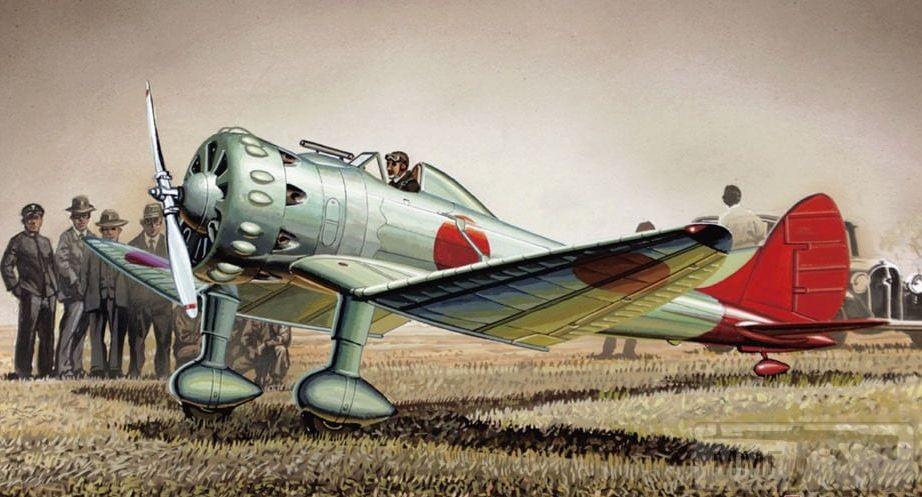

Ну раз мы отвлеклись на картинки, то представляю работы Рона Коула на тему самого известного японского истребителя.

-

Sanek

Sanek

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 25546

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 107393 раза

- Карма: +10/-0

-

Abram

Abram

- Капитан

- Сообщения: 1892

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 6045 раз

- Карма: +0/-0

-

Abram

Abram

- Капитан

- Сообщения: 1892

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 6045 раз

- Карма: +0/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Mitsubishi Ka.14 и его дальнейшее серийное развитие A5M

-

Sanek

Sanek

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 25546

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 107393 раза

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

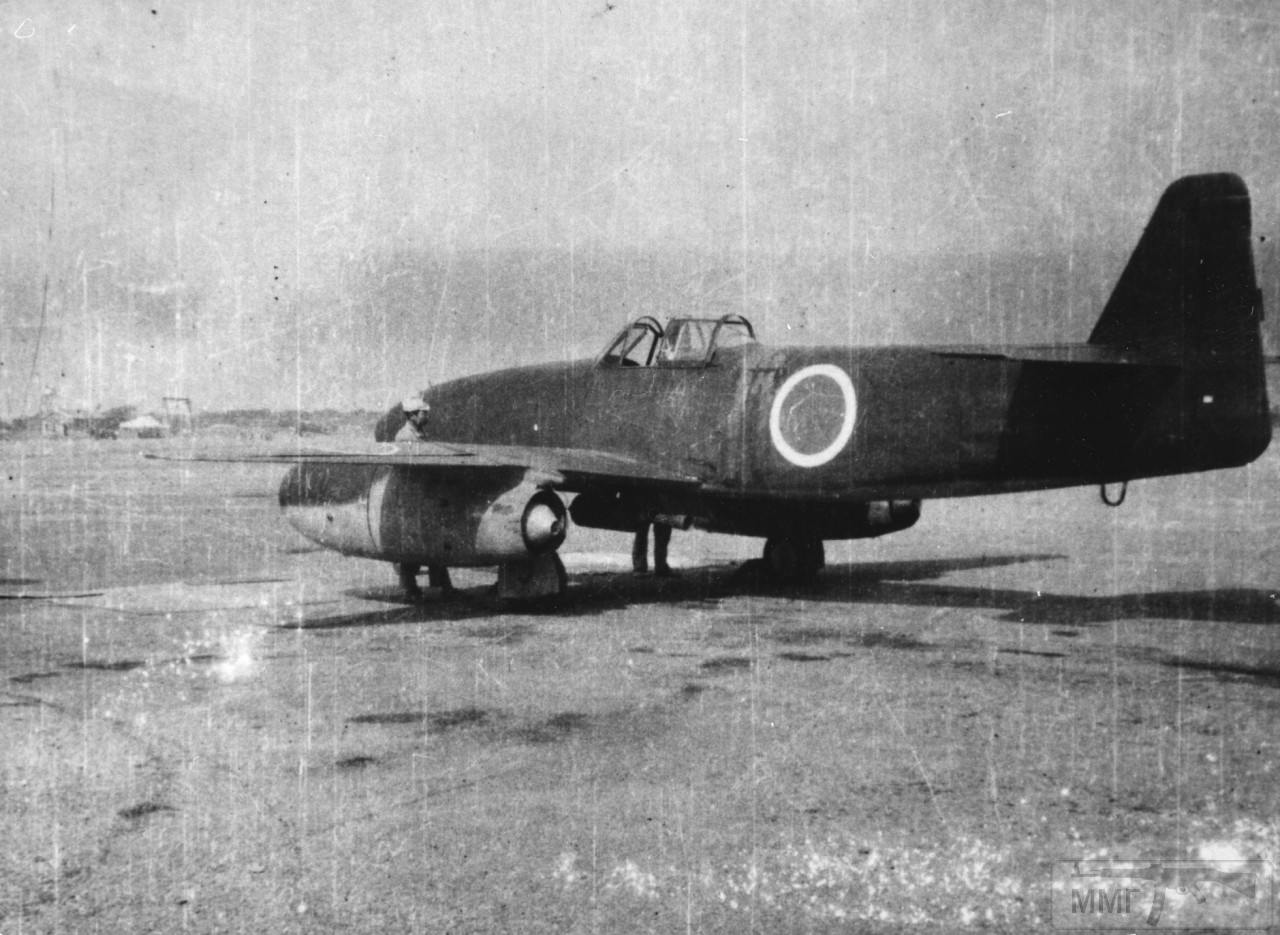

Nakajima Kikka в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики, США

Практически нет информации об этих фрагментах Nakajima Kikka. Известно, что после войны американцы отправили из Японии некоторые детали самолета, но на каком предприятии они были произведены доподлинно неизвестно. Первые записи об этих фрагментах на территории США датированы 1949 годом. В 1960-м они были переданы в реставрационную мастерскую при Национальном музее воздухоплавания и астронавтики. В переписке 2001 года с японским специалистом Кадзухико Исидзава он высказал предположение, что этот планер был построен для стендовых испытаний, а не для полетов. Это объясняет почему моторные гондолы на крыльях очень малы и не соответствуют размерам двигателей Ne-20. Однако странно, что музейный фрагмент Nakajima Kikka в относительно хорошем состоянии, так как стендовые нагрузочные испытания обычно приводят к полному разрушению планера. Кроме того, ничего неизвестно о дальнейшей судьбе опытного образца самолета, который потерпел аварию на втором испытательном полете...

-

Sanek

Sanek

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 25546

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 107393 раза

- Карма: +10/-0

-

Sanek

Sanek

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 25546

- Зарегистрирован: 01 дек 2016

- Поблагодарили: 107393 раза

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

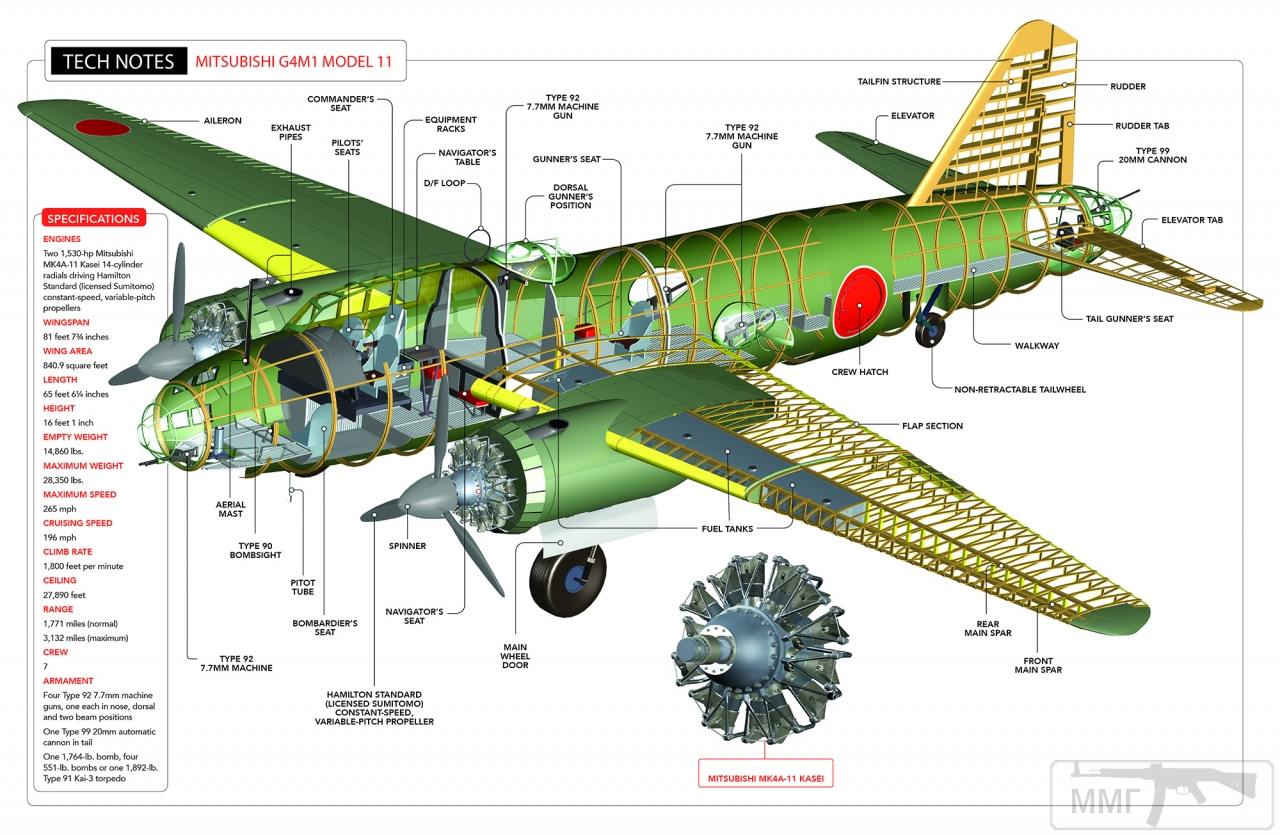

Mitsubishi G4M

-

Александр Сергеевич Перижняк

Александр Сергеевич Перижняк

- Полковник

- Сообщения: 7763

- Зарегистрирован: 13 июл 2018

- Поблагодарили: 16152 раза

- Карма: +8/-0

Японский Императорский Флот

посадил дед "Реппу" ...на палубу авианосца.

"Реппу" Митцубиши А7М

В 1940 году, сразу же после принятия на вооружение японской морской авиацией нового палубного истребителя "Зеро", начались работы над истребителем следующего поколения. Результатом этой работы стали технические требования 16-Си, сформулированные в начале 1941 года. Воплощением этих требований должна была заняться фирма Мицубиси, которая отлично себя показала в работе над А6М.

Однако фирма в это время была полностью загружена заказами и не могла немедленно приступить к созданию нового самолета. Инженерно-технический потенциал Мицубиси оказался недостаточно сильным - мощностей, которых хватало в мирное время, было явно недостаточно для работы на войну.

В апреле 1942 года Штаб морской авиации снова обратилось на Мицубиси, с требованием немедленно начать работу по переработанному техническому заданию 17-Си.

Техническое задание, кроме сроков, предусматривало определенные требования к ТТХ будущего самолета. Максимальная скорость на высоте 6000 метров - не менее 640 км/ч, время набора высоты 6000 метров - не более 6 минут, продолжительность полета со скоростью 400 км/ч, - не менее 2.5 часов, резерв для получасового полета на максимальной скорости, максимальная скорость пикирования - 830 км/ч, маневренность - не хуже, чем у А6МЗ модель 32, вооружение - две пушки калибра 20 мм и два пулемета калибра 13.2 мм.

Требования к самолету в тех условиях были очень жесткими. Реализация подобных требований привела бы к появлению лучшего истребителя в мире.

Официально коллектив инженера Дзиро Хорикоси получил заказ 6 июля 1942 года. Следовательно, между окончанием работы над А6М и началом работ над А7М прошло полтора года - как в последствии выяснилось эта задержка была роковой. Новому самолету присвоили заводское обозначение М-50 и имя собственное - "Reppu".

Чтобы удовлетворить поставленным требованиям, Дзиро Хорикоси решил поставить на будущий самолет "будущий" двигатель - восемнадцатицилиндровый радиальный мотор А-20, создаваемый в это время на Мицубиси. Ожидаемые параметры двигателя А-20 могли обеспечить самолету необходимые качества. Стартовая мощность двигателя составляла 2100 л.с. (1545 кВт) при 2900 об/мин, а на высоте 2000 метров мощность равнялась 1900 л.с. (1398 кВт) при 2800 об/мин. На высоте 6000 метров двигатель развивал мощность 1760 л.с. (1295 кВт). Однако из-за технологических трудностей двигатель ожидался не ранее весны 1943 года. Поэтому, чтобы не тормозить начатую с опозданием работу, Штаб морской авиации в сентябре 1942 года поручил установить на новый самолет двигатель Накадзима Хомаре-22 (NK9H). Этот двигатель развивал на высоте 6000 метров мощность 1500 л.с. (1104 кВт).

Инженеры, работавшие на фирме Мицубиси, в это время оказались завалены работой по доводке также опоздавшего истребителя-перехватчика J2M "Райден" и модернизации начинавшего стремительно устаревать А6М, поэтому сборка первого прототипа М-50 "Reppu" началась лишь в апреле 1944 года. Новый самолет получил официальное название "17-Сики-кандзё-сентоки Reppu" - "Морской 17-Си палубный истребитель Reppu" (А7М1). На прототип установили двигатель Хомаре-22. Конструкция самолета имела несколько новых - для Японии - технических решений: самогерметизирующиеся топливные баки, бронеспинку кресла пилота, гидравлически складываемые оконечности крыльев. Складывающиеся крылья были важным элементом конструкции, поскольку самолет имел внушительные для своего класса габариты. Размах крыльев равнялся 14 метрам, а площадь - 30.86 м². Такие размеры - в полтора раза превышавшие размеры А6М - пришлось использовать, чтобы удовлетворить техническому заданию. Самолет должен был развивать высокую скорость - требовался мощный, но большой и тяжелый двигатель. Самолету необходимо держаться в воздухе 3 часа - необходимо место для топливных баков большой емкости. Маневренность нового истребителя должна быть не хуже чем у предшественника - требуется крыло большой площади.

6 мая за штурвал прототипа сел летчик-испытатель Эйсаки Сибаяма, который и совершил первый полет на этом самолете. Во время разбега выявились недостатки шасси, но в целом машина получилась очень удачной. На протяжении следующих трех недель продолжались испытания и шло устранение замеченных недостатков. Потом самолет взяли в свои руки военные летчики. Отзывы об истребителе были положительные, особенно летчики отметили хорошую устойчивость и управляемость, а также маневренность, которая оказалась даже лучшей, чем у А6М. Хорошая маневренность достигалась за счет дополнительных закрылков, которые пилот мог выпускать во время полета, нажимая на кнопку, расположенную на штурвале. Пока пилот жал на кнопку дополнительные закрылки находились в выпущенном состоянии, но как только кнопку отпускали - закрылки автоматически убирались. Однако остальные требования к самолету не были выполнены. Поскольку двигатель Хомаре-22 на высоте 6400 метров развивал только 1620 л.с. (1192 кВт), поэтому самолет развивал максимальную скорость 555-575 км/ч, а высоту 6000 метров набирал за 10-11 минут.

Поскольку требования оказались невыполненными, 30 июля 1944 года Штаб морской авиации приказал приостановить работу над самолетом. Также приостановили сборку третьего, четвертого, пятого и шестого прототипов.

Результаты испытаний не оказались удивительными для Дзиро Хорикоси, поскольку тот еще до первого полета говорил, что из-за недостаточно мощного двигателя самолет не разовьет требуемой скорости. Поэтому Хорикоси получил разрешение установить на шестой прототип двигатель Мицубиси МК9А. Это был более мощный, чем А-20 мотор, который развивал на старте мощность 2200 л.с.(1619 кВт). Прототип с новым двигателем получил обозначение А7М2. Диаметр МК9А составлял 1230 мм, на 50 мм больше, чем NK9. Винт оставили прежний - четырехлопастный изменяемого шага диаметром 3,60 метров.

Поскольку размеры нового двигателя были больше, пришлось переделать мотораму и переднюю часть фюзеляжа. Эта работа была закончена в начале октября 1944 года, а 13 октября новый прототип поднялся в воздух. Несмотря на то, что двигатель не показал проектной мощности самолет показал характеристики близкие к техническому заданию. Предполагалось, что после установки вооружения, самолет сможет развивать на высоте 6000 метров скорость 627 км/ч. При хорошей маневренности это давало бы японскому самолету преимущество над американскими F6F-5 Hellcat и F4U-1D Corsair, которые развивали примерно ту же скорость.

Поскольку результаты испытания оказались многообещающими, военные решили начать серийный выпуск этой машины, получившей к тому времени обозначение "Морской палубный истребитель Reppu модель 22" (А7М2). Выпуск самолетов планировали развернуть на двух заводах, принадлежавших Мицубиси: на Самолетном заводе Оэ (Нагоя) и заводе Нанкай (Осака).

Самолеты А7М2 модель 22 должны были получить два варианта вооружения: четыре 20-мм пушки Тип 99 модель 2 или две 20-мм пушки и два 13.2-мм пулемета Тип 3. Вооружение устанавливали в крыльях вне плоскости винта.

В декабре 1944 года в Нагое произошло землетрясение, а последующие налеты В-29 довершили разрушение завода. Стало ясно, что выполнить планы не удастся, тем более, что досталось и моторостроительному заводу Дайхо, выпускавшему двигатели МК9А. Неудачи продолжали преследовать японцев. В результате аварии при посадке был полностью разрушен второй прототип. Первый, третий и пятый прототипы погибли под американскими бомбами. К концу войны уцелели только два прототипа - четвертый и шестой. Третий экземпляр А7М2 был уже первой и единственной серийной машиной.

Тем временем Штаб морской авиации разработал техническое задание 17-Си В на истребитель-перехватчик наземного базирования, который должен был быть построен на базе А7М2. Техзадание было предложено Мицубиси в феврале 1944 года. Главный акцент у перехватчика делали на скороподъемность и большую максимальную скорость на значительной высоте. Вооружение самолета составляли четыре 30-мм пушки Тип 5, установленные в крыльях. Еще две направленные назад и вверх пушки должны были быть установлены за кабиной пилота.

Чтобы удовлетворить подобным требованиям конструкцию самолета пришлось полностью переработать. Прежде всего пришлось увеличить профиль крыла, чтобы разместить там столь мощное вооружение. Шасси было усилено - использовали колеса большего диаметра и ширины, чтобы самолет мог стартовать с полевых аэродромов. В результате увеличилась хорда крыла в районе фюзеляжа. Сам фюзеляж также усилили, и установили там крепления для пушек. Новый перехватчик получил обозначение "Морской 17-Си В опытный истребитель-перехватчик Reppu Кай модель 34" (A7M3-J "Reppu" Кай модель 34).

На самолет планировали установить двигатель с турбонаддувом - MK9A-Ru. Предполагалось, что самолет сможет развивать на высоте 10000 метров скорость 648 км/ч, на такую высоту набирать за 15 минут.

В самые сжатые сроки была подготовлена полная документация на самолет и уже в феврале собрали макет самолета в натуральную величину, который предстал перед комиссией Штаба морской авиации. Штаб дал добро на серийный выпуск перехватчика и разработал график постройки прототипа, который должен был быть готов в октябре 1945 года. Внешне перехватчик отличался от А7М2 более длинным фюзеляжем, в котором дополнительно размещался компрессор. Компрессор расположили в нижней части фюзеляжа на высоте кресла пилота. Компрессор соединялся с системой выхлопа длинным шлангом. Воздухозаборник для компрессора располагался над двигателем и также соединялся с компрессором через длинный воздуховод. Сжатый воздух подавался к двигателю через большой радиатор, расположенный за мотором. В корпусе перед противопожарной переборкой также располагался 200-литровый бак для водо-метанольной смеси. Смесь впрыскивалась в двигатель при форсировании.

Поскольку конструкторы предвидели трудности с доводкой турбокомпрессора - а японцы до той поры имели очень мало опыта по созданию подобных устройств - был сконструирован "заместитель" перехватчика, самолет А7МЗ модель 23. На модель 23 устанавливали двигатель МК9С с трехступенчатым компрессором, отбиравшим мощность от вала двигателя через увеличивающую передачу (мультипликатор). В отличие от A7M3-J, который был коренным образом переделан, А7МЗ модель 23 очень походил на А7М2. Среди отличий можно назвать нескладывающиеся крылья и дополнительный фюзеляжный топливный бак, как у A7M3-J. Голову пилота планировали защитить пуленепробиваемым стеклом. Вооружение А7МЗ модель 23 состояло из шести пушек Тип 99 модель 2 калибра 20 мм. Теоретические расчеты показали, что самолет на высоте 8700 метров будет развивать скорость порядка 642 км/ч. Первый прототип этого самолета планировали закончить в декабре 1945 года.

После окончания военных действий на Тихом океане - 15 августа 1945 года - оба проекта были свернуты.

В конце войны Штаб морской авиации выдал техническое задание 20-Си А фирме Мицубиси на постройку истребителя А8М "Рифуку". Конструкция А8М опиралась на конструкцию A7M3-J. До конца войны этот проект не прошел стадию проектных исследований.

"Реппу" Митцубиши А7М

В 1940 году, сразу же после принятия на вооружение японской морской авиацией нового палубного истребителя "Зеро", начались работы над истребителем следующего поколения. Результатом этой работы стали технические требования 16-Си, сформулированные в начале 1941 года. Воплощением этих требований должна была заняться фирма Мицубиси, которая отлично себя показала в работе над А6М.

Однако фирма в это время была полностью загружена заказами и не могла немедленно приступить к созданию нового самолета. Инженерно-технический потенциал Мицубиси оказался недостаточно сильным - мощностей, которых хватало в мирное время, было явно недостаточно для работы на войну.

В апреле 1942 года Штаб морской авиации снова обратилось на Мицубиси, с требованием немедленно начать работу по переработанному техническому заданию 17-Си.

Техническое задание, кроме сроков, предусматривало определенные требования к ТТХ будущего самолета. Максимальная скорость на высоте 6000 метров - не менее 640 км/ч, время набора высоты 6000 метров - не более 6 минут, продолжительность полета со скоростью 400 км/ч, - не менее 2.5 часов, резерв для получасового полета на максимальной скорости, максимальная скорость пикирования - 830 км/ч, маневренность - не хуже, чем у А6МЗ модель 32, вооружение - две пушки калибра 20 мм и два пулемета калибра 13.2 мм.

Требования к самолету в тех условиях были очень жесткими. Реализация подобных требований привела бы к появлению лучшего истребителя в мире.

Официально коллектив инженера Дзиро Хорикоси получил заказ 6 июля 1942 года. Следовательно, между окончанием работы над А6М и началом работ над А7М прошло полтора года - как в последствии выяснилось эта задержка была роковой. Новому самолету присвоили заводское обозначение М-50 и имя собственное - "Reppu".

Чтобы удовлетворить поставленным требованиям, Дзиро Хорикоси решил поставить на будущий самолет "будущий" двигатель - восемнадцатицилиндровый радиальный мотор А-20, создаваемый в это время на Мицубиси. Ожидаемые параметры двигателя А-20 могли обеспечить самолету необходимые качества. Стартовая мощность двигателя составляла 2100 л.с. (1545 кВт) при 2900 об/мин, а на высоте 2000 метров мощность равнялась 1900 л.с. (1398 кВт) при 2800 об/мин. На высоте 6000 метров двигатель развивал мощность 1760 л.с. (1295 кВт). Однако из-за технологических трудностей двигатель ожидался не ранее весны 1943 года. Поэтому, чтобы не тормозить начатую с опозданием работу, Штаб морской авиации в сентябре 1942 года поручил установить на новый самолет двигатель Накадзима Хомаре-22 (NK9H). Этот двигатель развивал на высоте 6000 метров мощность 1500 л.с. (1104 кВт).

Инженеры, работавшие на фирме Мицубиси, в это время оказались завалены работой по доводке также опоздавшего истребителя-перехватчика J2M "Райден" и модернизации начинавшего стремительно устаревать А6М, поэтому сборка первого прототипа М-50 "Reppu" началась лишь в апреле 1944 года. Новый самолет получил официальное название "17-Сики-кандзё-сентоки Reppu" - "Морской 17-Си палубный истребитель Reppu" (А7М1). На прототип установили двигатель Хомаре-22. Конструкция самолета имела несколько новых - для Японии - технических решений: самогерметизирующиеся топливные баки, бронеспинку кресла пилота, гидравлически складываемые оконечности крыльев. Складывающиеся крылья были важным элементом конструкции, поскольку самолет имел внушительные для своего класса габариты. Размах крыльев равнялся 14 метрам, а площадь - 30.86 м². Такие размеры - в полтора раза превышавшие размеры А6М - пришлось использовать, чтобы удовлетворить техническому заданию. Самолет должен был развивать высокую скорость - требовался мощный, но большой и тяжелый двигатель. Самолету необходимо держаться в воздухе 3 часа - необходимо место для топливных баков большой емкости. Маневренность нового истребителя должна быть не хуже чем у предшественника - требуется крыло большой площади.

6 мая за штурвал прототипа сел летчик-испытатель Эйсаки Сибаяма, который и совершил первый полет на этом самолете. Во время разбега выявились недостатки шасси, но в целом машина получилась очень удачной. На протяжении следующих трех недель продолжались испытания и шло устранение замеченных недостатков. Потом самолет взяли в свои руки военные летчики. Отзывы об истребителе были положительные, особенно летчики отметили хорошую устойчивость и управляемость, а также маневренность, которая оказалась даже лучшей, чем у А6М. Хорошая маневренность достигалась за счет дополнительных закрылков, которые пилот мог выпускать во время полета, нажимая на кнопку, расположенную на штурвале. Пока пилот жал на кнопку дополнительные закрылки находились в выпущенном состоянии, но как только кнопку отпускали - закрылки автоматически убирались. Однако остальные требования к самолету не были выполнены. Поскольку двигатель Хомаре-22 на высоте 6400 метров развивал только 1620 л.с. (1192 кВт), поэтому самолет развивал максимальную скорость 555-575 км/ч, а высоту 6000 метров набирал за 10-11 минут.

Поскольку требования оказались невыполненными, 30 июля 1944 года Штаб морской авиации приказал приостановить работу над самолетом. Также приостановили сборку третьего, четвертого, пятого и шестого прототипов.

Результаты испытаний не оказались удивительными для Дзиро Хорикоси, поскольку тот еще до первого полета говорил, что из-за недостаточно мощного двигателя самолет не разовьет требуемой скорости. Поэтому Хорикоси получил разрешение установить на шестой прототип двигатель Мицубиси МК9А. Это был более мощный, чем А-20 мотор, который развивал на старте мощность 2200 л.с.(1619 кВт). Прототип с новым двигателем получил обозначение А7М2. Диаметр МК9А составлял 1230 мм, на 50 мм больше, чем NK9. Винт оставили прежний - четырехлопастный изменяемого шага диаметром 3,60 метров.

Поскольку размеры нового двигателя были больше, пришлось переделать мотораму и переднюю часть фюзеляжа. Эта работа была закончена в начале октября 1944 года, а 13 октября новый прототип поднялся в воздух. Несмотря на то, что двигатель не показал проектной мощности самолет показал характеристики близкие к техническому заданию. Предполагалось, что после установки вооружения, самолет сможет развивать на высоте 6000 метров скорость 627 км/ч. При хорошей маневренности это давало бы японскому самолету преимущество над американскими F6F-5 Hellcat и F4U-1D Corsair, которые развивали примерно ту же скорость.

Поскольку результаты испытания оказались многообещающими, военные решили начать серийный выпуск этой машины, получившей к тому времени обозначение "Морской палубный истребитель Reppu модель 22" (А7М2). Выпуск самолетов планировали развернуть на двух заводах, принадлежавших Мицубиси: на Самолетном заводе Оэ (Нагоя) и заводе Нанкай (Осака).

Самолеты А7М2 модель 22 должны были получить два варианта вооружения: четыре 20-мм пушки Тип 99 модель 2 или две 20-мм пушки и два 13.2-мм пулемета Тип 3. Вооружение устанавливали в крыльях вне плоскости винта.

В декабре 1944 года в Нагое произошло землетрясение, а последующие налеты В-29 довершили разрушение завода. Стало ясно, что выполнить планы не удастся, тем более, что досталось и моторостроительному заводу Дайхо, выпускавшему двигатели МК9А. Неудачи продолжали преследовать японцев. В результате аварии при посадке был полностью разрушен второй прототип. Первый, третий и пятый прототипы погибли под американскими бомбами. К концу войны уцелели только два прототипа - четвертый и шестой. Третий экземпляр А7М2 был уже первой и единственной серийной машиной.

Тем временем Штаб морской авиации разработал техническое задание 17-Си В на истребитель-перехватчик наземного базирования, который должен был быть построен на базе А7М2. Техзадание было предложено Мицубиси в феврале 1944 года. Главный акцент у перехватчика делали на скороподъемность и большую максимальную скорость на значительной высоте. Вооружение самолета составляли четыре 30-мм пушки Тип 5, установленные в крыльях. Еще две направленные назад и вверх пушки должны были быть установлены за кабиной пилота.

Чтобы удовлетворить подобным требованиям конструкцию самолета пришлось полностью переработать. Прежде всего пришлось увеличить профиль крыла, чтобы разместить там столь мощное вооружение. Шасси было усилено - использовали колеса большего диаметра и ширины, чтобы самолет мог стартовать с полевых аэродромов. В результате увеличилась хорда крыла в районе фюзеляжа. Сам фюзеляж также усилили, и установили там крепления для пушек. Новый перехватчик получил обозначение "Морской 17-Си В опытный истребитель-перехватчик Reppu Кай модель 34" (A7M3-J "Reppu" Кай модель 34).

На самолет планировали установить двигатель с турбонаддувом - MK9A-Ru. Предполагалось, что самолет сможет развивать на высоте 10000 метров скорость 648 км/ч, на такую высоту набирать за 15 минут.

В самые сжатые сроки была подготовлена полная документация на самолет и уже в феврале собрали макет самолета в натуральную величину, который предстал перед комиссией Штаба морской авиации. Штаб дал добро на серийный выпуск перехватчика и разработал график постройки прототипа, который должен был быть готов в октябре 1945 года. Внешне перехватчик отличался от А7М2 более длинным фюзеляжем, в котором дополнительно размещался компрессор. Компрессор расположили в нижней части фюзеляжа на высоте кресла пилота. Компрессор соединялся с системой выхлопа длинным шлангом. Воздухозаборник для компрессора располагался над двигателем и также соединялся с компрессором через длинный воздуховод. Сжатый воздух подавался к двигателю через большой радиатор, расположенный за мотором. В корпусе перед противопожарной переборкой также располагался 200-литровый бак для водо-метанольной смеси. Смесь впрыскивалась в двигатель при форсировании.

Поскольку конструкторы предвидели трудности с доводкой турбокомпрессора - а японцы до той поры имели очень мало опыта по созданию подобных устройств - был сконструирован "заместитель" перехватчика, самолет А7МЗ модель 23. На модель 23 устанавливали двигатель МК9С с трехступенчатым компрессором, отбиравшим мощность от вала двигателя через увеличивающую передачу (мультипликатор). В отличие от A7M3-J, который был коренным образом переделан, А7МЗ модель 23 очень походил на А7М2. Среди отличий можно назвать нескладывающиеся крылья и дополнительный фюзеляжный топливный бак, как у A7M3-J. Голову пилота планировали защитить пуленепробиваемым стеклом. Вооружение А7МЗ модель 23 состояло из шести пушек Тип 99 модель 2 калибра 20 мм. Теоретические расчеты показали, что самолет на высоте 8700 метров будет развивать скорость порядка 642 км/ч. Первый прототип этого самолета планировали закончить в декабре 1945 года.

После окончания военных действий на Тихом океане - 15 августа 1945 года - оба проекта были свернуты.

В конце войны Штаб морской авиации выдал техническое задание 20-Си А фирме Мицубиси на постройку истребителя А8М "Рифуку". Конструкция А8М опиралась на конструкцию A7M3-J. До конца войны этот проект не прошел стадию проектных исследований.

-

Профайлер2016

Профайлер2016

Автор темы - Генерал-майор

- Сообщения: 10824

- Зарегистрирован: 05 дек 2016

- Поблагодарили: 37366 раз

- Карма: +19/-5

-

Александр Сергеевич Перижняк

Александр Сергеевич Перижняк

- Полковник

- Сообщения: 7763

- Зарегистрирован: 13 июл 2018

- Поблагодарили: 16152 раза

- Карма: +8/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

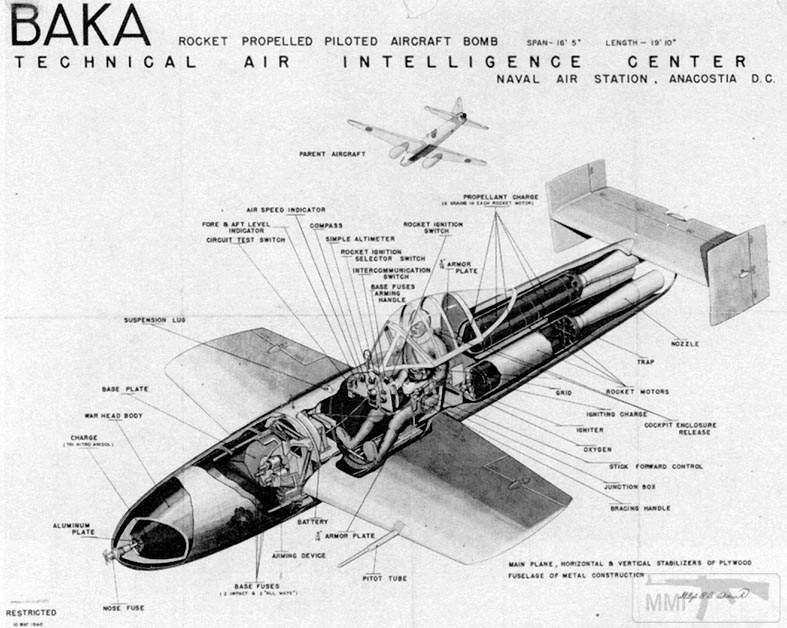

Йокосука МХYV7 цветок сакуры самолет для смертников практически пилотируемая авиабомба.

Самолёт-снаряд специального назначения Yokosuka MXY7 Ohka, который конструктивно представлял собой деревянный планёр с зарядом взрывчатки в носовой части, одноместной кабиной пилота в средней части и ракетным двигателем в хвостовой части корпуса. «О́ка» не имел взлётных двигателей и посадочных шасси, поднимался в воздух самолётом-носителем (в качестве которого использовалась специальная модификация бомбардировщика Mitsubishi G4M, отделялся от него в прямой видимости корабля противника и планировал до стабилизации его пилотом и наведения на цель, а после включения ракетных ускорителей сближался с ней до столкновения, вызывавшего детонацию заряда.

Сам по себе разогнавшийся ракетный снаряд был малоуязвим для зениток и истребителей. Заряд боеголовки составлял 1,2 тонны аммонала, что было достаточно для уверенного поражения морских целей. Например, 12 апреля 1945 года эсминец «Маннерт Л. Абель» при попадании «Ока» был разорван пополам и быстро затонул. Иногда пробивная сила могла быть даже чрезмерной. Например, в тот же день эсминец «Стэнли» был пробит «Ока» насквозь так, что заряд сдетонировал, вылетев из противоположного борта, что спасло корабль от потопления.

Но данная система оружия имела значительный недостаток, поскольку носитель «Ока» — бомбардировщик G4M — был медлительным и слабоманёвренным (особенно с подвешенным снарядом) и имел незащищённые топливные баки. Также ощущалась нехватка истребителей, которые могли бы защитить носитель на пути и особенно на подходе к цели. При этом дальность пуска «Ока» была меньше, чем радиус истребительного прикрытия авианосного соединения. Поэтому бо́льшая часть носителей сбивалась на подлёте, не успев запустить снаряд, а жертвами удачных атак «Ока» становились, в основном, действующие на удалении от основных сил эсминцы радиолокационного дозора. При попытке же атаки на авианосцы помимо гибели самолёта-снаряда и его пилота уничтожался двухмоторный бомбардировщик с многочисленным экипажем. Всё это привело к низкой эффективности применения Yokosuka MXY7 Ohka против боевых кораблей и гибели большого количества лётчиков-камикадзе при незначительных потерях со стороны противника. Возможно, именно по этой причине в официальных документах американцы называли «О́ка» не иначе, как «ба́ка» (то есть «дурак»).

По сути, Ohka представлял собою попытку создания в 1940-х годах прообраза появившихся позже авиационных противокорабельных ракет, с той лишь разницей что вместо недоступных в то время надёжных систем управления использовался «живой компьютер», то есть лётчик-камикадзе. В остальном конструкция сходна — массивная поражающая часть, реактивный двигатель, запуск в воздухе с самолёта-носителя. Ohka доказал свою эффективность уничтожением судов, что по стоимости несоизмеримо с потерями авиации при выполнении этой задачи. Примитивность использованных технических средств сделала невозможным более крупный успех, но Ohka указал направление развития средств противокорабельной борьбы, в частности против авианосцев, что привело в итоге к созданию одного из самых эффективных видов морского оружия — противокорабельной ракеты.

Самолёт-снаряд специального назначения Yokosuka MXY7 Ohka, который конструктивно представлял собой деревянный планёр с зарядом взрывчатки в носовой части, одноместной кабиной пилота в средней части и ракетным двигателем в хвостовой части корпуса. «О́ка» не имел взлётных двигателей и посадочных шасси, поднимался в воздух самолётом-носителем (в качестве которого использовалась специальная модификация бомбардировщика Mitsubishi G4M, отделялся от него в прямой видимости корабля противника и планировал до стабилизации его пилотом и наведения на цель, а после включения ракетных ускорителей сближался с ней до столкновения, вызывавшего детонацию заряда.

Сам по себе разогнавшийся ракетный снаряд был малоуязвим для зениток и истребителей. Заряд боеголовки составлял 1,2 тонны аммонала, что было достаточно для уверенного поражения морских целей. Например, 12 апреля 1945 года эсминец «Маннерт Л. Абель» при попадании «Ока» был разорван пополам и быстро затонул. Иногда пробивная сила могла быть даже чрезмерной. Например, в тот же день эсминец «Стэнли» был пробит «Ока» насквозь так, что заряд сдетонировал, вылетев из противоположного борта, что спасло корабль от потопления.

Но данная система оружия имела значительный недостаток, поскольку носитель «Ока» — бомбардировщик G4M — был медлительным и слабоманёвренным (особенно с подвешенным снарядом) и имел незащищённые топливные баки. Также ощущалась нехватка истребителей, которые могли бы защитить носитель на пути и особенно на подходе к цели. При этом дальность пуска «Ока» была меньше, чем радиус истребительного прикрытия авианосного соединения. Поэтому бо́льшая часть носителей сбивалась на подлёте, не успев запустить снаряд, а жертвами удачных атак «Ока» становились, в основном, действующие на удалении от основных сил эсминцы радиолокационного дозора. При попытке же атаки на авианосцы помимо гибели самолёта-снаряда и его пилота уничтожался двухмоторный бомбардировщик с многочисленным экипажем. Всё это привело к низкой эффективности применения Yokosuka MXY7 Ohka против боевых кораблей и гибели большого количества лётчиков-камикадзе при незначительных потерях со стороны противника. Возможно, именно по этой причине в официальных документах американцы называли «О́ка» не иначе, как «ба́ка» (то есть «дурак»).

По сути, Ohka представлял собою попытку создания в 1940-х годах прообраза появившихся позже авиационных противокорабельных ракет, с той лишь разницей что вместо недоступных в то время надёжных систем управления использовался «живой компьютер», то есть лётчик-камикадзе. В остальном конструкция сходна — массивная поражающая часть, реактивный двигатель, запуск в воздухе с самолёта-носителя. Ohka доказал свою эффективность уничтожением судов, что по стоимости несоизмеримо с потерями авиации при выполнении этой задачи. Примитивность использованных технических средств сделала невозможным более крупный успех, но Ohka указал направление развития средств противокорабельной борьбы, в частности против авианосцев, что привело в итоге к созданию одного из самых эффективных видов морского оружия — противокорабельной ракеты.

-

Lumen

Lumen

- Генерал-майор

- Сообщения: 12614

- Зарегистрирован: 03 дек 2016

- Поблагодарили: 70634 раза

- Карма: +11/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Nakajima J1N1-S Gekko

У войны, в отличие от мирной жизни, нет заднего хода. Стоит только начать, и дальше шестеренки провернут до конца, и от сделавших первые шаги ничего уже не зависит...

| Ссылка: | |

| BBcode: | |

| HTML: | |

| Скрыть ссылки на пост |

-

Lumen

Lumen

- Генерал-майор

- Сообщения: 12614

- Зарегистрирован: 03 дек 2016

- Поблагодарили: 70634 раза

- Карма: +11/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Mitsubishi G3M

У войны, в отличие от мирной жизни, нет заднего хода. Стоит только начать, и дальше шестеренки провернут до конца, и от сделавших первые шаги ничего уже не зависит...

| Ссылка: | |

| BBcode: | |

| HTML: | |

| Скрыть ссылки на пост |

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Аичи D3A (палубный бомбардировщик «Тип 99»). По классификации союзников имел кодовое имя «Вэл». Первый эпизод боевого применения D3A относится к осени 1940 г., когда новые пикировщики опробовали в Китае при налете на Чунцин. Пикировщики “типа 99” нанесли первый удар по американскому флоту 8 декабря 1941 г. в Пёрл-Харборе. Они принимали участие в известных налетах на порт Дарвин, Коломбо и пр. Самолеты D3A в 1942—1943 гг. участвовали во всех крупных сражениях с американским флотом и отличались высокой результативностью. Несмотря на то, что с конца 1942 г. самолет постепенно заменялся более современными типами, с вооружения D3A официально не снимался до окончания войны. Уже к середине 1943 г. тихоходные самолеты с неубираемым шасси несли огромные потери и постепенно перестали привлекаться к боевым вылетам. Всего было выпущено 1495 самолетов этого типа.

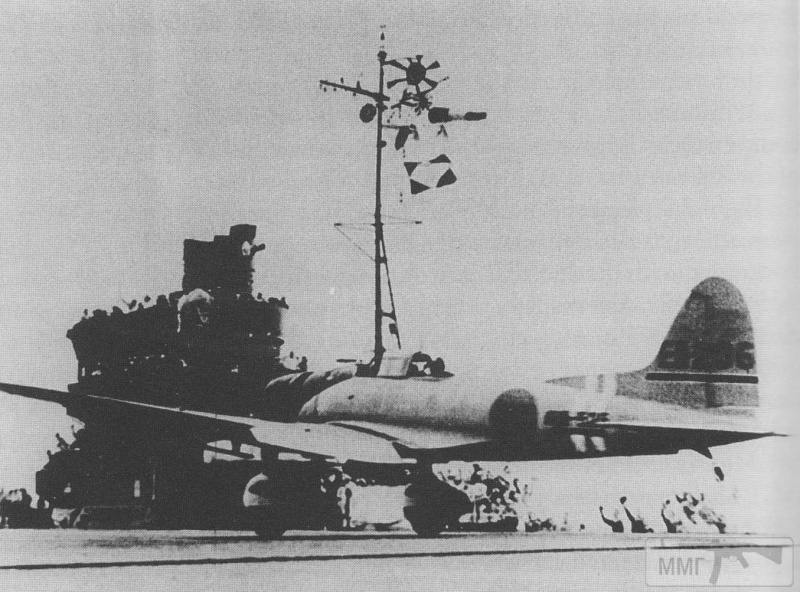

Летно-технические характеристики (модификация D3A1): Экипаж 2 человека, масса пустого самолета 2408 кг., нормальная взлетная 3650 кг., максимальная взлетная: 4122кг., скорость максимальная 386 км/ч., рейсерская скорость 270 км/ч., потолок 8100 м., дальность полета 1500 км. Вооружение два 7.7-мм синхронных пулемета тип 97, один 7.7-мм пулемет тип 92 на турели, одна 250 кг и две 60 кг бомбы. Японские палубные истребители Мицубиси A6M «Зеро» (Mitsubishi A6M Zero) и пикирующие бомбардировщики Аити D3A «Вэл» (Aichi D3A «Val») готовятся к взлету с авианосца (предположительно — «Сёкаку» (Shōkaku / 翔鶴)) для атаки на Перл-Харбор. Предположительно, это взлет второй волны атакующих.

Летно-технические характеристики (модификация D3A1): Экипаж 2 человека, масса пустого самолета 2408 кг., нормальная взлетная 3650 кг., максимальная взлетная: 4122кг., скорость максимальная 386 км/ч., рейсерская скорость 270 км/ч., потолок 8100 м., дальность полета 1500 км. Вооружение два 7.7-мм синхронных пулемета тип 97, один 7.7-мм пулемет тип 92 на турели, одна 250 кг и две 60 кг бомбы. Японские палубные истребители Мицубиси A6M «Зеро» (Mitsubishi A6M Zero) и пикирующие бомбардировщики Аити D3A «Вэл» (Aichi D3A «Val») готовятся к взлету с авианосца (предположительно — «Сёкаку» (Shōkaku / 翔鶴)) для атаки на Перл-Харбор. Предположительно, это взлет второй волны атакующих.

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Падение сбитого японского пикирующего бомбардировщика Аичи D3A (палубный бомбардировщик Тип 99) над Гуадалканалом. По классификации союзников бомбардировщик D3A имел кодовое имя «Вэл».

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Японские пикирующие бомбардировщики Аичи D3A1 «Вэл» летят параллельным курсом с американским бомбардировщиком B-17 (Boeing B-17E Flying Fortress, бортовой номер 41-2408) из 38-й разведывательной эскадрильи (38th Reconnaissance Squadron) над гавайским островом Оаху.

Группа бомбардировщиков B-17E в день японской атаки Перл-Харбора перелетала из Сан-Франциско на Гавайи. Это был 14-ти часовой перелет, который практически равнялся максимальной дальности B-17. Бомбардировщики были максимально облегчены, в том числе отсутствовал боезапас к бортовым пулеметам. Они достигли Гавайев в самый разгар японской атаки. Во время полета над островом Оаху, находившийся на борту одного из B-17 сержант Ли Эмбри и сделал этот снимок.

Группа бомбардировщиков B-17E в день японской атаки Перл-Харбора перелетала из Сан-Франциско на Гавайи. Это был 14-ти часовой перелет, который практически равнялся максимальной дальности B-17. Бомбардировщики были максимально облегчены, в том числе отсутствовал боезапас к бортовым пулеметам. Они достигли Гавайев в самый разгар японской атаки. Во время полета над островом Оаху, находившийся на борту одного из B-17 сержант Ли Эмбри и сделал этот снимок.

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Пикирующие бомбардировщики Аичи D3A1 «Вэл» (палубный бомбардировщик «Тип 99») из авиагруппы японского авианосца «Хирю» (飛龍) на палубе перед взлетом в составе второй волны авианалета на Перл-Харбор. На дальнем плане — авианосец «Сорю» (蒼龍).

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Японские пикирующие бомбардировщики Аичи D3A «Вэл» (九九式艦上爆撃機, палубный бомбардировщик тип 99) во время боевого вылета.

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Американские морские пехотинцы проходят около сбитого японского палубного пикирующего бомбардировщика Аичи D3A «Вэл» на плацдарме «Агат» острова Гуам.

-

Рост76

Рост76

- Генерал-полковник

- Спонсор форума

- Сообщения: 20707

- Зарегистрирован: 03 янв 2018

- Поблагодарили: 113390 раз

- Карма: +10/-0

Авиация Японской империи (до 1946г.)

Пикирующий бомбардировщик Аичи D3A1 «Вэл» командира группы пикирующих бомбардировщиков лейтенанта Тамотсу Эма взлетает с палубы японского авианосца «Дзуйкаку» для атаки американского флота во время сражения в Коралловом море.